91po国产在线精品免费观看,国产在线视频主播区,欧美在线成人午夜影视,免费看国产黄线在线观看

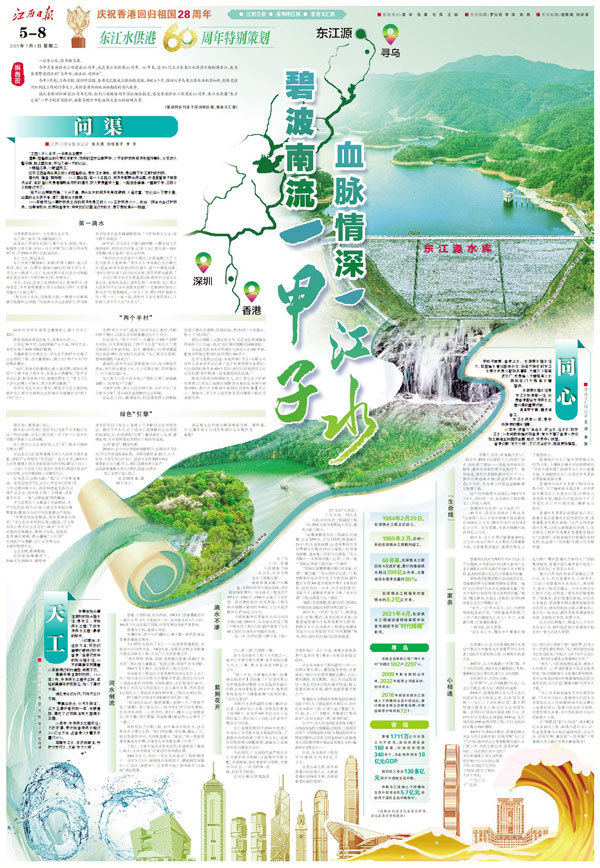

東江水供港60周年特別策劃|流南波碧 血脈情深

一泓東江水,情牽贛粵港。

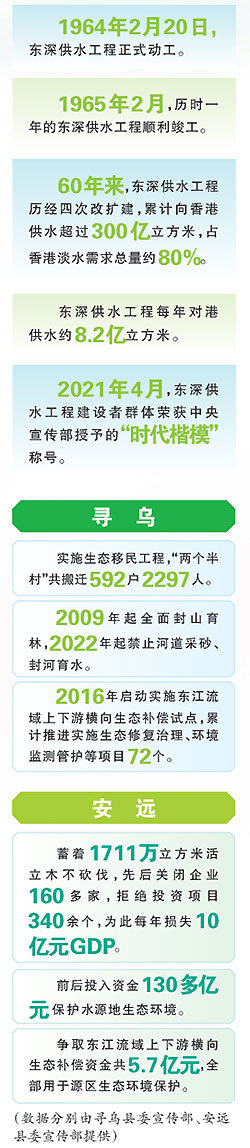

今年是東深供水工程建成60周年,也是東江水供港60周年。60年來,逾300億立方米東江水源源不斷潤澤香江,成為香港繁榮穩定的“生命水、政治水、經濟水”。

今年3月起,江西日報、深圳特區報、香港文匯報成立聯合報道組,歷時4個月,探訪從尋烏東江源頭活水清如許,到東莞段河水倒流工程的巧奪天工,再到香港與內地血脈相連的動人故事。

值此香港回歸祖國28周年之際,我們三地媒體同步推出組合報道,感受東深供水工程建成60周年、東江水澆灌“東方之珠”一甲子的家國情懷,凝聚實現中華民族偉大復興的磅礴力量。

(報道同步刊發于深圳特區報、香港文匯報)

問渠

江西日報全媒體記者 張天清 劉佳惠子 李芳

“江西九十九條河,一條尋烏流博羅……”

清晨,椏髻缽山的云霧還未散去,動聽的客家山歌聲中,57歲的護林員何洪先掛好喇叭,系緊防火警示旗,跨上摩托車,開始了新一天的巡山。

一腳踏三縣,一眼望兩江。

位于江西省尋烏縣三標鄉的椏髻缽山,是東江發源地。何洪先,是山腳下東江源村的村民。

箬竹坑、樟畬、桐梓垇……16公里山路,每一個岔路口,何洪先都要繞進山里,仔細查看有沒有非法采礦、亂砍濫伐或是獵捕野生動物的情況,防火更是重中之重。一路走走停停,一圈跑下來,三四個小時就過去了。

“每天巡山要跑兩趟。”個頭不高、滿頭烏發的何洪先身體硬朗、鄉音濃重,“我巡山從不帶水壺。山里的溪水很干凈,渴了,捧起溪水就喝。”

1999年就開始從事護林員工作的何洪先是三標鄉106名護林員之一。他說:“阿爸也當過護林員。如果有機會,我想到香港去,嘗嘗我們這里流過去的水,是不是和源頭一樣甜。”

第一滴水

問渠那得清如許?為有源頭活水來。

東江第一滴水,來自椏髻缽山!

這是由江西省有關部門,集中水文、測繪、林業、地質等方面專家,歷時一年半開展“東江源頭科學考察”后,于2004年得出的權威結論。

東江之水,源遠流長。

東江發源于椏髻缽山南側,始稱三桐河,流入水源河、澄江河、吉潭河,接納馬蹄河后稱為尋烏水。尋烏水一路南下,在廣東省河源市龍川縣合河壩接納支流定南水(又稱貝嶺水)后,始稱東江。

尋烏、安遠、定南三縣組成的東江源保護區,林海蒼茫,孕育著粵港澳大灣區沿線民眾和廣大香港同胞的“生命之源”。

“源頭河小水淺,自凈能力弱,一棵樹木的傾倒就可能破壞生物鏈。”河流源頭水生態保護江西省重點實驗室的連軍鋒副教授說,“守護好源頭生態,容不得半點疏忽。”

60年前,尋烏縣長寧鎮馬蹄河畔,一群年輕人手持測流桿,踩過泥濘河灘,記錄下東江源頭第一組水文數據,建立起第一份生態檔案。

“那時的水文站是竹木搭的,位置偏僻,幾個月見不到外人是常事。”老水文人林兆盛已過古稀之年,憶起40多年前建站時的艱辛,語氣中滿是自豪,“我們守護的是下游人民的水源,再苦再累也值得。”

從東江源水文水資源監測大隊保存的泛黃水文筆記本,到何洪先巡山穿壞的數十雙膠鞋,東江源區人民始終牢記當年周恩來總理“一定要保護好東江源頭水”的殷殷囑托,一年又一年,精心呵護著源頭的一草一木、一溪一泉,用始終不變的家國同心,守護著下游千萬人的“水龍頭”。

“兩個半村”

64歲的張開有常思念椏髻缽山腳下的東江源村。

那里是祖輩居住的地方,是難舍的故土。

上世紀90年代,當地柑橘產業興起,種田之余,張開有種了1000多棵臍橙樹。

為確保源頭水質安全,尋烏縣于2017年實施了生態移民工程,動員椏髻缽山腳下的“兩個半村”村民整體搬遷。

“當時,我家的臍橙樹已進入盛果期,建好的兩層半小樓才住了兩年多,真是舍不得搬吶。”張開有告訴記者,拆自家房子時,他難過得哭了,“但為了讓下游人民喝上干凈水,再不舍得也要做。”

張開有所在的東江源村,就是尋烏縣為更好地保護東江源頭水質和生態環境而實施搬遷的“兩個半村”之一。

所謂“兩個半村”,就是三標鄉的東江源村、圖嶺村兩個整村,以及長安村需要搬遷的半個村子。

經過動員,“兩個半村”一共搬遷了592戶2297名村民,為水源地營造了29平方公里“無人區”,成為極佳的水源涵養地。如今,椏髻缽山的森林覆蓋率已高達95%,用當地人的話說,“東江源頭全是樹,想種樹都找不到地方”。

進城后,張開有住在思源佳苑小區,每月領著養老金,孫子孫女就近上學,兒子兒媳在家門口開制衣廠,日子越過越紅火。

東江源區三縣不僅有地上“綠色寶庫”,更蘊藏著稀土、鎢等地下“寶藏”。

為保護水源,源頭人民有樹不砍、有礦不采,“舍小家為大家”,同心構筑起堅韌的生態屏障。

安遠縣三百山鎮唐屋村,村民唐森輝主動拆除效益不錯的養豬場,改建民宿,帶動12戶鄉鄰就業,吃上了“旅游飯”。

曾經從事稀土生意的張文華,在定南縣老城鎮流轉承包了上萬畝山地,打造出頗具規模的閩楠基地。

安遠縣先后關閉對環境有污染的企業160多家,拒絕對環境有影響的投資項目340多個。

在尋烏能源生態園,深能環保(尋烏)有限公司負責人李金祥告訴記者:“這個垃圾焚燒發電項目,可讓每噸垃圾發電450千瓦時,我們不僅能把尋烏的生活垃圾‘吃干榨凈’,還能惠及周邊縣城。”

跨省市協同治理持續發力,東江源生態守護碩果累累:江西東江流域出境斷面水質優良率常年保持100%,源頭水水質常年保持在國家標準Ⅱ類以上。2024年,尋烏水入選國家美麗河湖第三批優秀案例名單。

綠色“引擎”

綠水青山就是金山銀山。

20年前,時任浙江省委書記習近平首次提出的這一科學論斷,在東江源區數十年守護一江碧水的實踐中得到了生動呈現。

東江源區以生態保護投入之“舍”,換來可持續發展之“得”。

安遠縣全力打造粵港澳大灣區人民休閑康養度假、綠色產業轉移的“后花園”。近五年來,389.9萬人次粵港澳大灣區游客循著水聲鳥鳴,踏足三百山。

三百山下的咀下村,是昔日貧困村,得益于旅游產業的發展,去年村集體收入突破百萬元。

定南縣以足球為媒,“踢”出了發展新賽道。依托總投資7億元的江西定南(國家)青少年足球訓練中心,該縣構建起完備的足球產業生態,每年吸引數十萬球迷、游客慕名而來。一座“足球新城”悄然崛起。

尋烏縣則在工業賽道上另辟蹊徑,年產空壓機達15萬臺(套),成為華南地區集聚度高、配套齊全的空壓機重要生產基地。

“發展通用設備制造,是深思熟慮的結果。”尋烏縣商務局局長陳志鵬說,尋烏緊扣東江源頭的生態定位,摒棄“大而全”的粗放發展模式,聚焦空壓機、智能包裝等細分領域,精心雕琢“小而美”的特色產業集群,讓工業發展與生態保護和諧共生。

生態治理,聯彈聯唱。

在國家統籌推動下,2016年至2024年,贛粵兩省先后簽訂三輪東江流域上下游橫向生態補償協議。截至今年5月,已下達東江流域橫向生態補償資金32億元,如同綠色“引擎”,推動著礦山復綠、退耕還林、污水管網建設等項目工程紛紛落地。

主動“融灣”,擁抱機遇。

2018年,在中央宣傳部牽線搭橋下,深圳與尋烏結對,開啟共同富裕新征程。深圳發揮資金、技術、人才優勢,不僅引導生產加工、旅游文化等領域110余家綠色企業扎根尋烏,更打通贛南老區農產品直供粵港澳大灣區市場的通道,讓綠水青山變成了金山銀山。

連通贛粵港,情暖大灣區。

高品質生態環境支撐高質量發展。贛粵港,合力譜寫著人與自然和諧共生的現代化新篇!

天工

深圳特區報記者 肖意 方勝 申衛峰 陳海峰

東莞市橋頭鎮湴湖村的橋頭抽水站,是東江—深圳供水工程(下稱東深供水工程)最早的起點。

“人們常說,水往低處流,可我們偏要它爬坡過坎去香港!”在早已廢棄的橋頭抽水站,80歲的莫康平撫摸著61年前用過的竹扁擔,感慨不已。

莫康平是湴湖村村民。1964年2月,東深供水工程開工時,年輕的莫康平積極報名,加入了建設大軍。

神工鬼斧運斤風,巧奪天工妙不同。

“要高山低頭、令河水倒流”,上萬名建設者歷時一年,手搬肩挑,建成了這項跨流域大型調水工程。

60年來,東深供水工程歷經4次改擴建,累計向香港供水超過300億立方米,占香港淡水需求總量約80%。

奔騰東江水,日夜向南流,守護萬家燈火,滋潤“東方之珠”。

河水倒流

香港,三面環海,淡水奇缺。1963年,香港遭遇百年一遇的大旱,4天才能供水一次,每次供水僅4個小時,300多萬人生活陷于困境,經濟發展也受到嚴重影響。

香港與內地,血脈永相連。

關鍵時刻,黨中央明確指示:要不惜一切代價保證香港同胞渡過難關。

人們把目光投向了東江——這是離香港最近、水量充沛的自然河流。1963年底,周恩來總理親自批準興建東深供水工程,引東江之水濟香港之困。

“我的姑姑、舅舅、表哥、表弟都在香港,同胞們‘無水飲’,我心里比誰都急。”憶及往事,莫康平分外動情。

1964年2月20日,東深供水工程正式動工。

東深供水工程設計方案是利用由南往北匯入東江的一級支流石馬河作為主要輸水渠道,通過在石馬河上建造6座攔河閘壩,經8級抽水,水位抬高至46米,使東江水沿石馬河逆流而上注入雁田水庫,然后通過3公里的人工渠道放水到深圳水庫,工程全長83公里。

橋頭抽水站是當年8座抽水站的第一座。

“按當時的設計,要把湴湖山挖掉一半。”莫康平說,“湴湖山是一座石頭山,剛開始打釬子效率很低,后來用炸藥炸。山炸開后,我們一擁而上去清理碎石,用手搬,用竹箕端,用扁擔挑,就這樣生生劈開了一座山。”

同樣參加了首期工程、如今80歲的陳欽水,也對那段歲月難以忘懷。“我們用肩挑、用車推,搬運土方、碎石等建筑材料,勞動強度很大。”他說,“但一想到香港同胞還沒水喝,大家伙兒渾身就充滿了干勁。”

工地上,大家干起活來爭先恐后、你追我趕,“要高山低頭、令河水倒流”的豪邁口號響徹云霄。

1965年2月,歷時一年的東深供水工程順利竣工。當年3月1日,隨著供水電鈕按下,滿載祖國深情的一江清水,奔騰南下,在南粵大地上奏響供水“生命線”建設凱歌。

滴水不滲

有了東江水,香港不僅擺脫了缺水之苦,經濟發展也有了堅強支撐。

隨著香港金融中心崛起、深圳經濟特區建設加速,用水需求持續攀升。東深供水工程先后于1974年、1981年、1990年實施了三次擴建。通過增設泵站、拓寬渠道,工程年供水規模從最初的0.68億立方米逐步提升至17.43億立方米。

為徹底解決明渠輸水的石馬河段水質問題,2000年,東深供水改造工程(下稱東改工程)啟動,最終建成了全長68公里的全封閉專用輸水系統。

這一次,時代的接力棒交到了新一代“東深”人面前。

廣東水電二局的汪永劍,時任東改工程副總工程師,2001年春節假期還未過完,就參與到工程中。

“金湖渡槽是東改工程最長的渡槽,全長2294米,共有112跨,跨度最大24米,均為高架渡槽,這是同期同類型世界最大的現澆預應力混凝土U型薄殼渡槽,毫無施工經驗可以借鑒。”汪永劍掏出一本厚厚的施工記錄,上面一筆一劃地記錄著工程的每一個細節。

“傳統的渡槽滲漏問題比較普遍,可謂‘十槽九漏’。”汪永劍告訴記者,“工程指揮部反復向國內各方專家咨詢,最后提出采用300毫米壁厚開展1∶1原型試驗,前后歷時一年多,終于試驗成功。直到今天,渡槽依然滴水不滲,‘南水北調’工程也借鑒了這一做法。”

混凝土U型渡槽,是當時東改工程建設中科技攻關、創造的4項“世界之最”之一。

60年來,一代代“東深”人,搭建起安全、優質、現代、高效的供水系統,也搭建起香港與內地緊密聯系的橋梁。2021年4月,東深供水工程建設者群體榮獲中央宣傳部授予的“時代楷模”稱號,昭示著時代對他們的崇高敬意。

紫荊花開

萬山成一綠,萬綠成一湖。

作為東深供水工程三大水庫之一,新豐江水庫又稱萬綠湖,是華南地區最大的人工湖,蓄水量高達139億立方米。

“數十年來,萬綠湖的水質一直維持在地表水Ⅰ類標準。”廣東省河源生態環境監測站現場與應急監測室副主任歐志海自豪地說,20余年來,他和同事輪流每個月都要到湖中檢測水質,“從未失望過”。

河源市水務局副局長賴少略告訴記者,為保護東江水質,河源先后拒絕了超500個、總投資600多億元的工業項目落戶,累計投入上百億元資金用于整治全市河流。

東江流域管理局于2014年建成廣東省東江水資源水量水質監控系統,于2023年升級構建了數字孿生東江流域水資源管理與調配場景,保障東江流域用水及對港供水安全。

與此同時,廣東還構筑起嚴密的東江水保護法治屏障:從流域水資源分配、水量調度,到水庫保護區管理、水質安全應急,一系列政策、法規,層層筑牢防線。

在河長制與智慧監管雙重護航下,東江干流、重要水源地及20個監測水庫(湖泊)水質總體穩定達標。

站在東深供水工程的最后一站——深圳水庫大壩上,眼前豁然開朗:水庫宛如一塊巨大的翡翠鑲嵌在群山之間,微風拂面,波光粼粼。東江水從這里通過一條長約3.5公里的輸水管道,接入香港的供水系統,最終流進香港千家萬戶。

粵港供水深圳供水管理部總經理李迎春介紹,為了保證供水水質安全,如今的東深供水工程,已建立起了覆蓋“天、空、地、水、工”,多模態、多維度的“感知體系”,實時為供水工程“保駕護航”。

在空中,無人機自動巡查系統實現了全線巡查監控區域覆蓋;在地面,工程泵站應用“廠站智能巡檢系統”實現巡檢效率與精度雙提升;在水面,采樣監測無人船、除藻無人船定期開展水質巡查和藻類采樣,確保供水水質安全……

目前,東深供水工程每年對港供水約8.2億立方米。

這是生命之源,滋養著香港市民安居樂業,支撐著香港經濟持續發展,澆灌著紫荊花燦爛綻放!

同心

香港文匯報記者 王逍 黃慧

深圳河南岸,香港上水。木湖原水抽水站外,巨型輸水管如臥地長龍,將每天接收的東江水原水或是分配到牛潭尾、大埔及沙田等濾水廠,或是輸入大埔船灣淡水湖和屯門大欖涌水塘暫存。

木湖原水抽水站是東江水抵港第一站,也是香港配合東深供水工程興建的重要設施。

涓涓甲子意,碧波潤香江。

東江水供港60年,是中央援港的精彩縮影。

60年來,被譽為“生命水、政治水、經濟水”的東江水,從未間斷地輸送到香港,有力支撐了香港從傳統加工制造業向國際金融、航運、貿易中心轉型。

香港這顆“東方之珠”,不僅風采依然,而且更加璀璨。

“生命線”

茶餐廳沒水,蒸籠揭不開;工地沒水,鋼筋水泥凝固不了;紡織廠沒水,染缸成了擺設……說起當年缺水的情形,退休的邱伯仍禁不住地嘆氣。他補充道,更苦的是排隊接水的日子——狹窄的街道被水桶、臉盆擠得水泄不通;下雨時,男女老少舉著盆盆罐罐就往屋檐下跑。

這個時刻值得永遠銘記:1965年3月1日,用時僅一年,東深供水工程如期完工,并投入使用。

香港缺水的歷史一去不復返了!

60年來,通過東深供水工程這條“生命線”,東江水每年供港水量由最初的0.68億立方米,提升至如今的約8.2億立方米。如有需要,年供水規模可高達11億立方米。

60年來,東江水累計輸港逾300億立方米,相當于兩個豐水期的萬綠湖蓄水量,為香港繁榮穩定、蓬勃發展注入了強勁動力。

香港境內的東江輸水管網絡全長約71公里,木湖原水抽水站如同精密的“水龍頭調節器”,既調節東江水日供港水量,又將接收的東江水通過水務署供水網絡輸送到全港。

香港特區政府水務署工程師許泳爍介紹,為了確保供水穩定性,水務署每年制定東江水供水計劃,估算每月所需供水量,提前與內地協商下個月所需的東江水日供水量,確保充足供應。

香港水務署署長黃恩諾說:“東江供港水量占香港淡水總用量約八成,是香港繁榮發展的命脈。”從產業轉型到城市發展,從民生保障到經濟騰飛,東深供水工程始終是維系香港繁榮穩定的“生命線”,承載著祖國對香港的深切關懷,見證著“一國兩制”實踐下的發展奇跡。

一家親

香港特區政府發展局今年4月在社交平臺強調,水務署每年對從源頭到用戶水龍頭抽取的水樣本進行約60萬次水質化驗,監測結果顯示完全符合香港食水標準。

胡珠是國際餐飲聯合總會創會會長、香港餐飲界首位銅紫荊勛章獲得者。他對“水與美味”的關系有著獨到見解。“好水才能養出好食材,湯水是粵菜的魂。”他說,“現在做湯,水量足、水質好,食材的鮮味能完完全全展現出來。”

“如今,一打開水龍頭,東江水便嘩啦啦地流淌出來。”邱伯端起茶杯抿了一口,“我們都飲東江水幾十年了,水質很不錯,大家都好滿意。”

一脈相連,飲水思源。

“沒有東江水,哪有如今維港的霓虹閃爍?哪有香港的萬家燈火?”邱伯激動地說,香港年輕人要多到內地走一走,看看東江水是怎么來的。

港區江西省政協委員胡雁在江西出生、長大,后在香港學習、工作多年。“以前只知香港用水來自東江,但對源頭、供水工程沒有概念。今年的兩次東江源區之旅,對我是一場深刻的情感教育。”胡雁說,返回香港的夜晚,站在辦公室窗前,看著維多利亞港兩岸燦若星河的燈光,更深切地體會到從贛南深山流出的一股清泉,最終化作香港廚房的湯香、水杯里的茶香,何其不易。

在太陽的照耀下,跨越千山萬水而來的東江水,鮮明地折射出香港和內地親如一家人的動人場景。

心相通

在香港出生、長大的香港地球之友原總干事吳方笑薇是當年香港旱災的親歷者,對缺水有著切膚之感,對溯源有執著之念。

2007年,吳方笑薇踏上尋“源”路。9個月的時間里,她6次前往椏髻缽山考察,漸漸地讓東江源村走進了公眾的視野。

水資源共享,水責任共擔。

在尋“源”中,吳方笑薇提出的這一生態公平理念,成為東江源項目的起源。

2008年,香港地球之友與尋烏縣人民政府簽訂合作備忘錄,啟動“飲水思源——東江上下游伙伴計劃”,聯手倡導建立惠及東江源區的生態補償機制。該項目計劃每年捐款120萬元,用10年時間完成生態林營造1000畝、毛竹林改造3000畝等5項工程,并讓當地村民實現可持續增收。

2009年至2016年期間,香港地球之友還與尋烏縣教育部門合作開展“東江之子”計劃,組織學生在寒暑假期間駐扎東江源小學,舉辦支教活動,普及環保知識。負責執行該計劃的廣州市粵港澳大灣區自然教育發展中心主任陳志強介紹,活動迄今已舉辦了15屆,吸引了數百名學子參加。

“‘東江之子’活動讓山里的孩子看到了更廣闊世界,對青少年一代成長很有幫助。”東江源村原黨支部書記張昌權說,“村里不少孩子如今已走出大山,我的侄女就是去香港讀的大學。”

“源頭”,不僅是地理的起點,更是人心的原點。江西省旅港同鄉會會長陳成爐說:“作為鏈接家鄉與香港的橋梁紐帶,同鄉會將通過組織開展贛港兩地經貿交流等活動,全力打造‘贛港雙棲’的青年人才鏈。”

“東江水承載著血濃于水的家國深情。”今年3月31日,香港特區行政長官李家超在東江水供港60周年紀念典禮上致辭時表示,香港市民會飲水思源,回饋國家的關愛,為中華民族偉大復興貢獻更大力量。

從“硬聯通”到“心相通”,宛如蛟龍的東深供水工程,奔騰不息的東江水,見證著香港與內地的血脈相連、生態共治、協同發展,譜寫著“一國兩制”下粵港澳大灣區融合發展的嶄新篇章!